食品工場の建設を行うにおいてまず押さえておきたいポイントを取りまとめ

最終更新日:

食品工場の建設においては、知っておきたい・知っておかなければならないポイントがいくつかあります。

その中でも特に条例・法律の面における各種規制・ルールは念頭において建設・計画を進める必要があります。

なぜなら、これらのルールを守らずに食品工場を建設してしまうと、あとになって「必要な要件を満たしていないため事業が展開できない・事業開始が遅れる」といったリスクも出てくるためです。

そこでこの記事では、食品工場の建設を行うにおいてまず押さえておきたいポイントを取りまとめてご紹介します。

- 食品工場を建設する際、工場の規模や建設する地域によって規制や法律・条例がある

- 食品工場建設に伴う開発行為に関わる都市計画法の解説

- 環境基本法で定める典型7公害に関する規制法

食品工場の建設を行う際に知っておきたい!建築条例・法律の手続きとポイント

【基礎】食品倉庫とは?

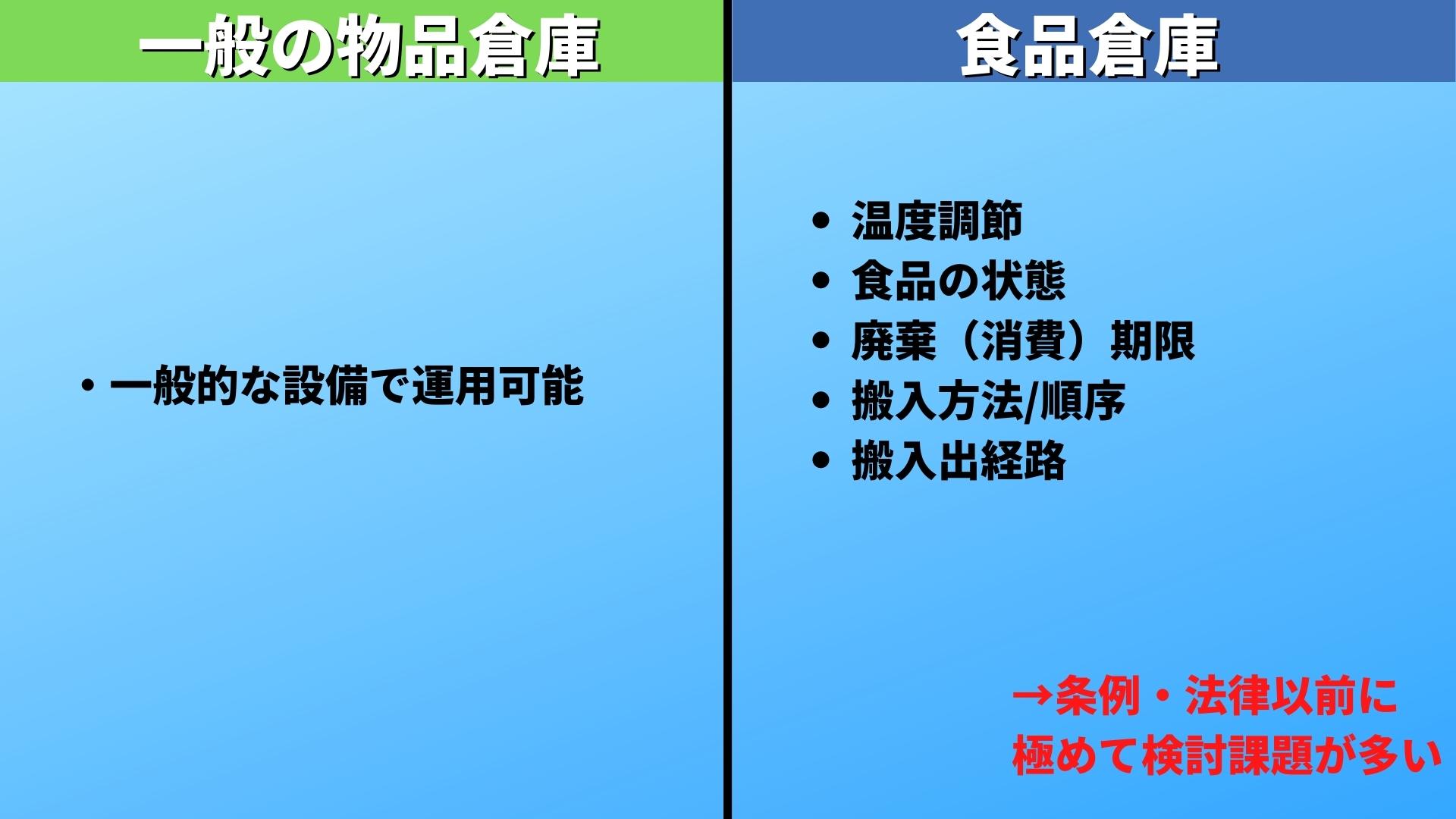

まずそもそも、食品倉庫とは?について簡単におさらいします。

食品倉庫は、文字通り食品を保管しておくための倉庫です。

通常の物品倉庫と比較して、扱う商材が「口に入るもの」と考えると、自ずから管理面で様々なルールや基準があることが見えてくるでしょう。

例えば、概略だけ紹介すると「倉庫に保管しておく食品によって、温度を調節しなければならない」などです。

そのため食品倉庫は様々な食品製品、商品原料に対応している保管階層を分けた4温度帯保管ができるようになっているものもあります。

また搬入出経路も貨物特性に合わせて分離するなど、食品の品質保持に最大限の配慮ができる食品倉庫もあります。

なお食品倉庫は25度、5度、15度、常温などの温度設定に対応して、保管体制をとっています。

また砂糖においては温度を調節しないと溶けてしまうなどの問題点がありますが、食品倉庫に入れておけばキシリトール、マルチトール、フラクトース、砂糖、乳頭など各種糖類の保管が実現します。

あわせて食品には賞味期限があります。

特に生鮮食品の場合、賞味期限、消費期限が短いので食品倉庫で保管している間に消費期限が過ぎてしまうということがないようにしておかなければなりません。

期限が切れた物は商品として扱うことができませんので、捨てる(廃棄する)しかありません。これは事業上も倫理上も、避けるべきことです。

その他、在庫数が適切に管理されていたとしても時間とともに劣化する商品については先入れ・先出しが重要となります。

先に入れたものを先に出していかなければ在庫は残り続けてしまい、食品においては売りものにならなくなってしまいます。

このように食品においてはルール・条例等の他にも考慮すべき点が多々あり、また食品倉庫のスペースは無限ではないので、効率よく稼働させなければならないでしょう。

食品工場の建設、チェックすべき法律は?

食品工場を建設しようとする際、工場の規模や建設する地域によってさまざまな規制や基準を定めた法律・条例があります。

必要な届出や許可の申請を行わずに着工すると、条例違反により罰則を課せられるだけでなく、問題を未然に防ぐことができずに事故や環境汚染を発生させてしまう可能性もあります。

また、企業のコンプライアンス違反や認識不足が明るみに出て、信頼損失に繋がる恐れがありますので厳重な注意が必要です。

食品工場を建設するにあたり、必ずチェックしたい法律を以下で解説しますので、規制の内容や必要な届出等について建設計画の段階から確認してください。

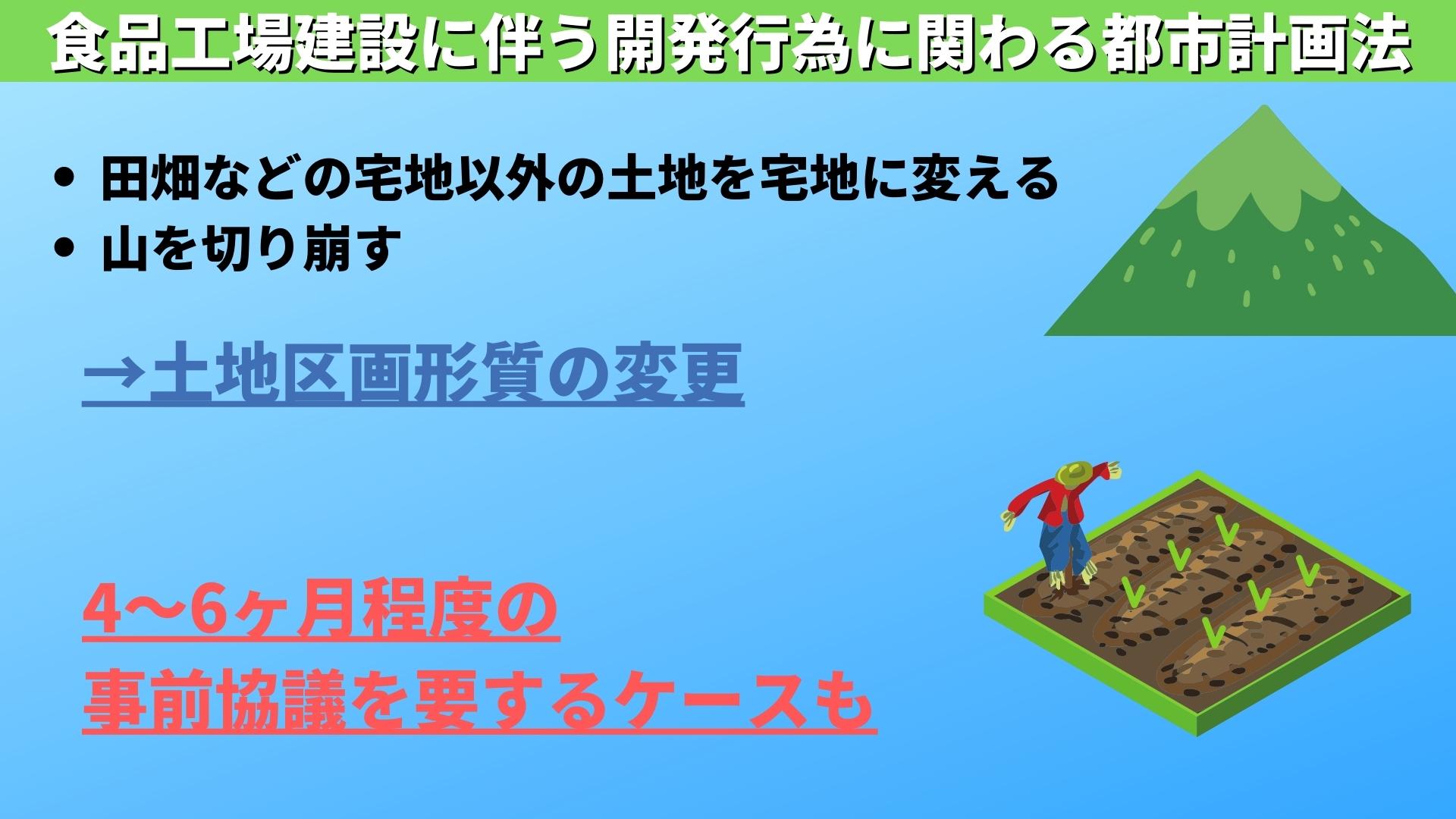

食品工場建設に伴う開発行為に関わる都市計画法

「食品工場建設に伴う開発行為に関わる都市計画法に関する考え方」がまず重要です。

大きな食品工場を作る上で「田畑などの宅地以外の土地を宅地に変える」であるとか「山を切り崩す」といった土地区画形質の変更を行う場合は、4~6ヶ月もの事前協議を行うこともあるため注意が必要です。

よって工場建設に伴い土地区画形質の変更を要する場合は、建設スケジュール全体を早めに設定するようにしてください。

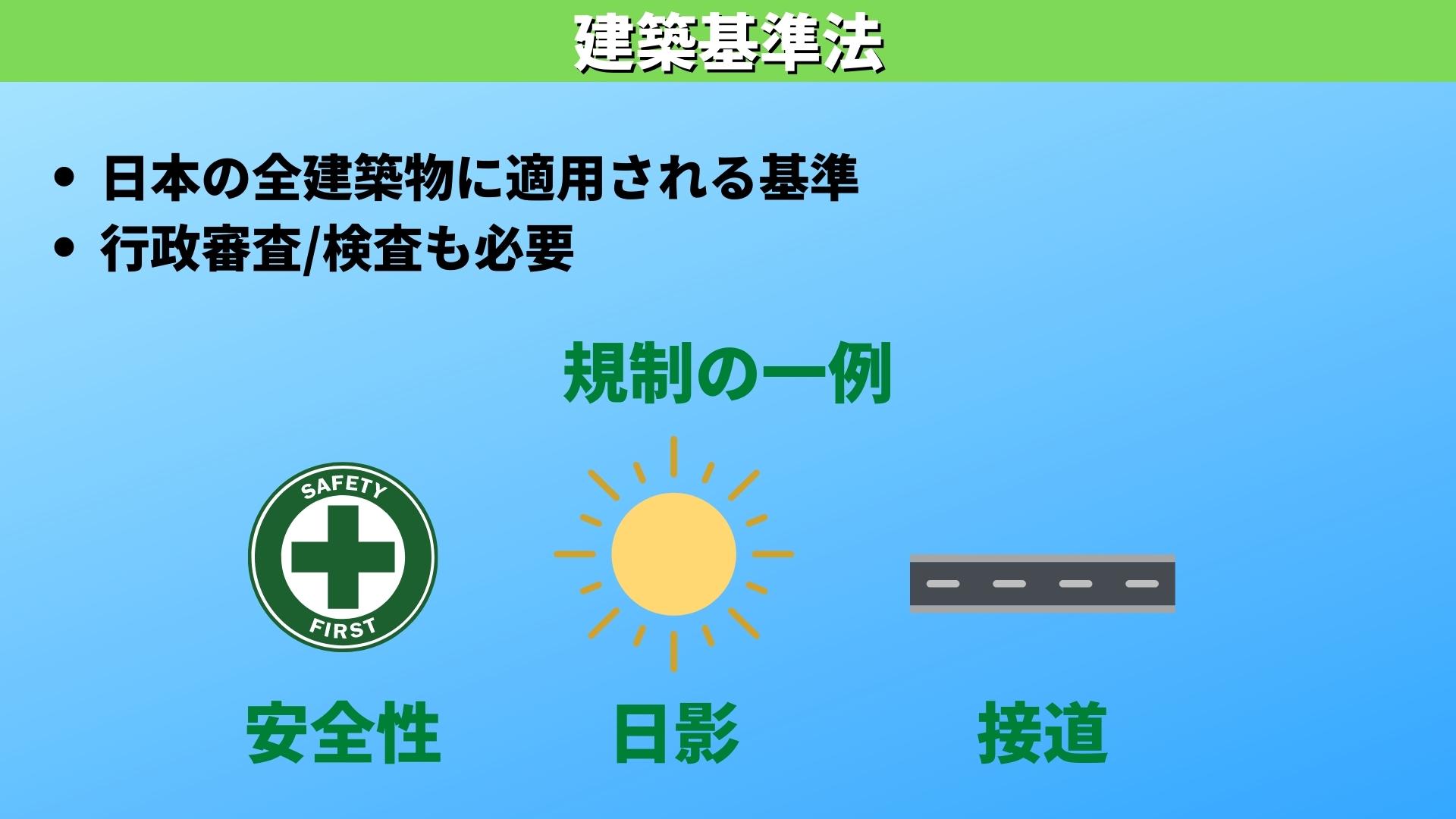

建築基準法

建築基準法は、日本で建築するすべての建物に適用される、建物の安全性や居住性を確保するための技術的基準・規定です。

大きな食品工場を作る場合はさらに都市計画法と関連して、周囲の環境や近隣住民との調和を図るための規定も守らなくてはなりません。

建築計画の段階から施工修了し工場を稼働させるまでの間に、建築基準法に従い行政の審査や検査を受ける必要があります。

安全性、日影、接道などに関するさまざまな規制がありますので、計画の段階から建築士とよく確認してください。

工場立地法

工場立地法は、大きな工場を建設する際に敷地面積に対する施設の面積と緑地の割合を定める法律です。

公害や環境破壊を防ぎ、従業員と周辺住民の生活環境を守る目的があります。

大きな食品工場は、工場立地法における「特定工場」にあたります。

特定工場の新設・増設を行う際は、着工の90日前までに該当市町村長へ工場立地法の届出が必要です。

基本的に、届出の90日後まで着工できませんので工事日程にも注意してください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

食品工場の建設工事に伴って発生する廃棄物について、発注者は以下の責務を果たさなければなりません。

”発注者は、廃棄物の発生抑制、再生利用を考慮した設計に努めるとともに廃棄物処理の条件を明示する。”

建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について/2.2 発注者等の関係者の責務と役割/環境省 より引用

建設廃棄物の処理は工事の元請業者が行いますが、発注者は元請業者に対し「廃棄物処理計画書」を提出させ、その通りに処理されたことを確認する役割があります。

万が一不法投棄が行われた場合、廃棄物処理法違反となるだけでなく周辺住民へ不信感を抱かせる大きな原因ともなるため、建設廃棄物が正しく処理されるよう手配してください。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築省エネ法)は、建築物の省エネ性能の向上を図るための、中大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置です。

大きな食品工場を作る場合、建築省エネ法が定めるエネルギー消費性能基準への適合性判定や完了検査が義務付けられています。

また、着工前21日前または3日前までには省エネ計画を所管行政庁へ届け出ることが義務付けられていますので、建築基準法等とともに建築士と確認を行ってください。

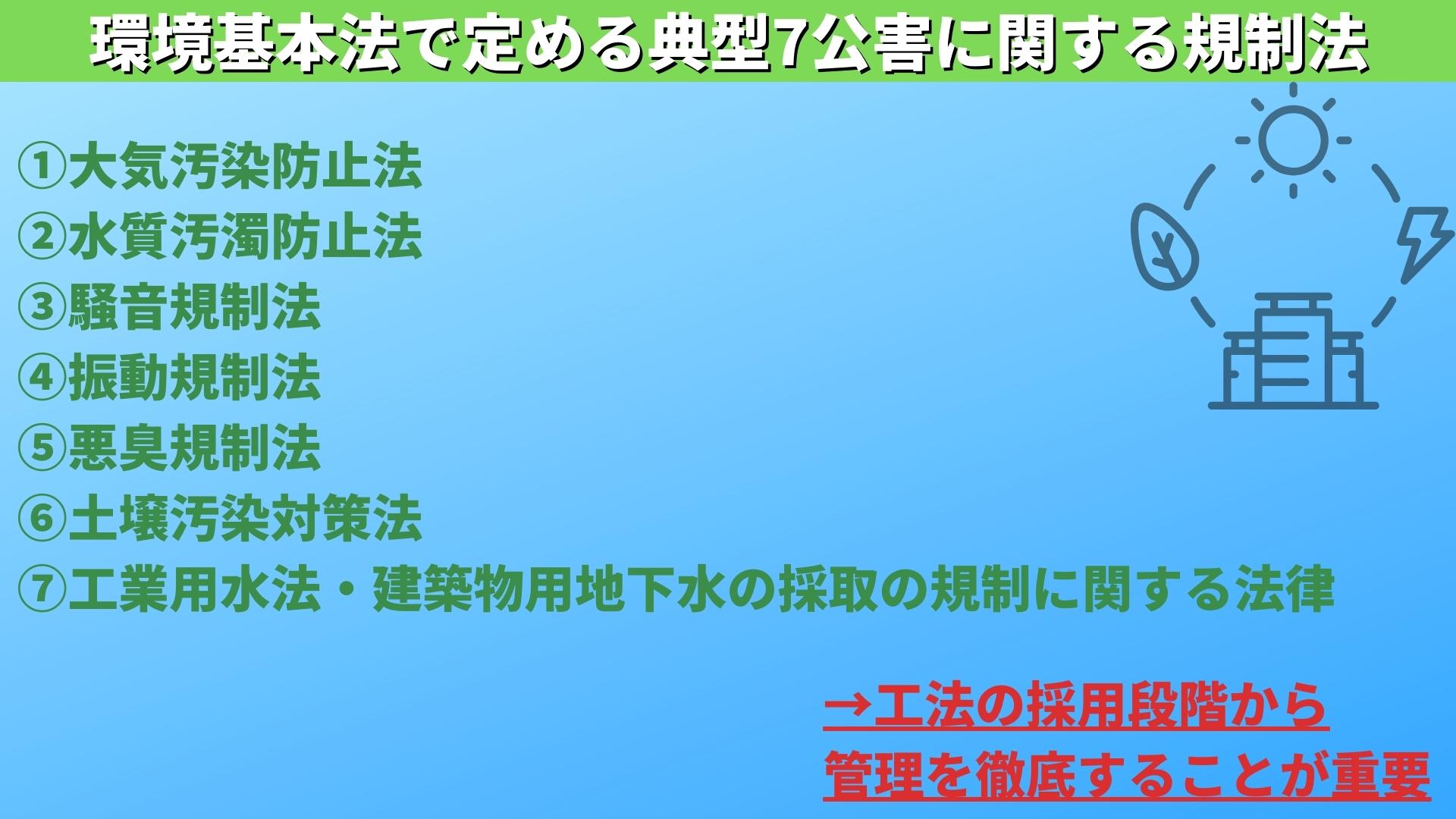

【重要】環境基本法で定める典型7公害に関する規制法

大きな食品工場を作るとき、その工場が新しく建設されたことにより発生する公害と、建設工事の内容によって発生する公害について、発注者はその責任を負わなければなりません。

環境基本法で定める典型7公害に関する法律を以下で解説します。

①大気汚染防止法

大気汚染防止法に関しては、工場稼働後に排出される大気汚染物質や粉じんの規制や基準を遵守することはもちろん、工場建設中に排出される物質にも注意が必要です。

特に工場の建設に既存の建築物の解体工事を伴う場合、改正大気汚染防止法に従って工事を進めなくてはなりません。

令和3年に改正された大気汚染防止法では、石綿(アスベスト)の飛散防止に関して以下の内容が改正されています。

●石綿含有建材の規制対象拡大

●都道府県等への事前調査報告を義務化

●罰則の創設

工事の計画・設計の段階で大気汚染防止に有効な工法を採用することが重要ですので、建築士及び施工業者と連携し、管理を徹底してください。

②水質汚濁防止法

食品工場の建設工事に伴い発生する濁水については、公共用水域への排出状況や地下への浸透状況を把握し、水質汚濁防止に必要な措置を講じなければなりません。

さらに、各自治体の公害防止条例、生活環境確保条例、下水道条例などによって排水について規制されている場合があります。

そのため、食品工場を建設する地域の条例についてよく確認してください。

③騒音規制法

都道府県知事または市長によって指定された指定地域内で、騒音に関する特定建設作業を行う場合は、作業の7日前までに市町村長等へ実施の届出をする必要があります。

また、特定建設作業には騒音の大きさや作業時間、連続して作業できる日数等に細かな規制基準があります。

食品工場の建設工事の日程や内容に問題がないかどうか、計画の段階から施工業者とよく確認してください。

④振動規制法

食品工場建設の工事現場で発生する振動に関しても騒音と同様の届出を必要とします。

都道府県知事または市長によって指定された指定地域内で振動に関する特定建設作業を行う場合は、作業の7日前までに市町村長等へ実施の届出を行ってください。

また、自治体によっては騒音・振動規制法の対象範囲を拡大して規制している場合(横出し規制)や、規制基準をより厳しくしている場合(上乗せ規制)がありますので、地域の条例を確認する必要があります。

⑤悪臭規制法

悪臭規制法は、工場の稼働によって発生する悪臭について必要な規制を行うことで、生活環境を保全し周辺住民の健康を保護することを目的とした法律です。

食品工場建設の工事現場は悪臭規制法の対象外とされていますが、周辺住民からのクレーム防止や不信感を抱かせないためにも、必要な臭気対策を実施する必要があります。

⑥土壌汚染対策法

土壌汚染対策法の規定では、一定の規模以上の土地の形質の変更工事を行う場合、着工の 30日前までに都道府県知事等へ届出が必要です。

近年、土壌汚染対策法に関して必要な届出をせずに着工し罰則を受けた事例が多数発生しています。

このような届出漏れは、問題発生を未然に防ぐことができず土壌を汚染させてしまう恐れがあるだけでなく、企業の認識不足が明るみに出て信頼損失に繋がる可能性もあります。

工場建設に必要な届出が漏れるのを防止するために、法手続きのチェックリストを作成したり、国や自治体が提供するパンフレット等を用いた勉強会を実施したりするなど、必要な対策を講じてください。

⑦工業用水法・建築物用地下水の採取の規制に関する法律

地下水の採取により地盤沈下が発生する恐れのある地域においては、建築物用の地下水採取について規制があり、届出や許可の申請を行う必要があります。

地盤沈下の対策が必要な地域や、対策のための基準、必要な許可は自治体によって細分化されているため、各自治体の環境保全課等へ必ず確認を行ってください。

食品工場建設に関わる自治体条例

食品工場の建設を行う上での各自治体の指導や対応は、市町村によって大きく異なります。

一例として所沢市などの場合は、区画形質の変更がなくても指導が入りますので、各地域の方針に沿った対応が求められると考えて良いでしょう。

《事前相談、事前協議、近隣説明会》

工場建設前に行われる事前協議や事前相談には、近隣紛争を予防する効果もあります。

このステップをしっかり行っている企業は、その地域で暮らす住民との間にトラブルが起こりにくくなるのです。

しかし自治体によっては、事前協議だけで非常に長い期間を要することもありますので、食品工場の建設を行う場合は「協議や相談、説明会の時間を長めに設定すること」も忘れないようにしてください。

一般的な食品工場のスケジュールとしては、事前相談に1ヶ月、事前協議に1ヶ月、近隣説明会に2~3週間の時間を要します。

《確認申請》

建設会社側で計画した内容が、建築基準法に適合するかを着工前に確認するステップを確認申請と呼びます。

この届出を行う時には、換気、排煙、危険物、非常用照明といった設備だけでなく、その地域を管轄している消防署の同意書も必要となります。

承認に1ヶ月を要する確認申請の変更を行う場合は、同じ期間がかかる仕組みです。

まとめ

大規模な食品工場や倉庫の建設を行う際には、各自治体が定めたルールに沿って手続きを進める必要があります。

こうした複雑なステップを少しずつ進めていく上ではパートナーとなる建設会社の存在が非常に重要となりますので、業者選定を入念に行うことも忘れないようにしてください。

そこでおすすめしたいのが、澤村のシステム建築です。

澤村では、こうした各種ルール・法律の面も含めてお客様と二人三脚で食品倉庫の建設を進めていくスタンスをとっています。

また技術面でも大変ご好評をいただいており、高度な技術で高性能かつスタイリッシュな倉庫の建設をお手伝いします。

倉庫建設に長年携わってきた当社では法律面の確認はもちろんのこと、その上でお客様のニーズに合わせた設計・施工が可能です。

ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

工場・倉庫の暑さ対策に『クールサーム®』

屋根に塗るだけで空調代を削減!※1

可視光線、近赤外線のほとんどを反射し、また一部吸収した太陽エネルギーを遠赤外線として放散、さらに遮断層を作り熱伝導を防ぐ、といった特性を持つNASAが開発した特殊なセラミックで屋根や壁面を塗装。劣化の原因となる紫外線もカットして、断熱効果は長期間(10年以上※2)持続可能。コスパの高い断熱素材です。

※1 理想科学工業㈱霞ヶ浦工場の実例を元に、イメージ表示し得られたデータを元に室内空間の温度上昇を抑制することから、空調設備の温度を上げることで電気代等の削減が期待できます。

※2 クールサーム®の実証実験にて10年以上の耐久性を確認しています。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください

SAWAMURAについて

1950年の創業以来、地域に貢献すること、お客様の事業の発展に寄与することを目標に

さまざまな建築物を竣工してきました。1998年よりシステム建築事業をスタート。

豊富な経験と実績をもとに、さまざまなご要望にお応えします。

関西No.1のシステム建築実績。

積み重ねた施工実績とノウハウで、

確かな精度を保証します。

- 2020年

- 関西ブロック優秀ビルダー賞1位

- 2019年

- 関西ブロック優秀ビルダー賞3位

関西ブロック年間販売実績 第1位 5年連続受注賞

アティブビルダー銀賞受賞 - 2018年

- 関西ブロック年間販売実績 第3位 5年連続受注賞

アクティブビルダー銅賞受賞 - 2017年

- アクティブビルダー銅賞受賞

- 2016年

- アクティブビルダー銅賞受賞

- 2015年

- アクティブビルダー 銅賞受賞

- 2012年

- 連続販売年数15年達成

- 2013年

- 15年連続受注賞

- 2008年

- 10年連続受注賞 2005年 5年連続受注賞

- 2004年

- 優秀ビルディング

資格所有者

-

一級建築士 13人

二級建築士 41人

一級建築施工管理技士 29人

一級土木施工管理技士 10人 -

宅地建物取引士 19人

設備設計一級建築士 1人

土地家屋調査士 1人

一級建設業経理士 2人

中小企業診断士 1人

会社概要

| 社名 | 株式会社澤村 |

|---|---|

| 本社 | 〒520-1121 滋賀県高島市勝野1108番地3 TEL. 0740-36-0130(代) FAX. 0740-36-1661 |

| 大津オフィス | 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-16 エルミナ リアン 2F TEL. 077-572-3879 FAX. 077-573-8384 |

| 敦賀オフィス | 〒914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目8-10 TEL. 0770-22-6005 FAX. 0770-47-6405 |

| 資材センター | 滋賀県高島市勝野873-1 |

| 創業 | 昭和25年12月6日 |

| 資本金 | 50,000,000円(グループ全体) |

| 従業員数 | 182名(グループ全体)※2024年10月1日現在 |

| 売上高 | 63億円(グループ全体)※2024年9月実績 |

| 営業種目 | 建築一式、土木一式、大工工事、水道施設工事、とび・土工工事、造園工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、宅地建物取引業、建築・土木設計、土地活用 |

| 許可・登録 | 〈建設業許可〉 滋賀県知事許可(特・般-3) 第80123号 〈一級建築士事務所〉 滋賀県知事登録(カ) 第126号 〈宅地建物取引業者〉 滋賀県知事登録(12) 第1267号 |

| 取引銀行 | 滋賀銀行 高島支店 関西みらい銀行 安曇川支店 滋賀県信用組合 安曇川支店 |

| 関連会社 | 株式会社トータル・オーガニック・プランニング 沢村ホーム株式会社 |

人気記事

工場・倉庫建築について

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

- これから計画を始める方

- おおよその予算やスケジュールが知りたい方

- 敷地調査や提案を希望される方